Researches

- Researches

- 中村不折の石蔵移築プロジェクト

中村不折の石蔵移築プロジェクト

建設された当時の写真:明治35年(1902年)ごろ

建設された当時の写真:明治35年(1902年)ごろ

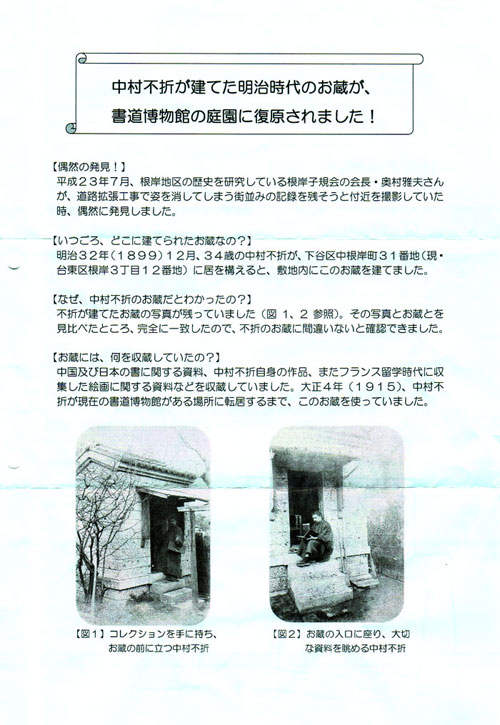

■調査の経緯

明治〜昭和初期に活躍した、洋画家で書家の中村不折が建てたとみられる大谷石の石蔵が、台東区根岸のある住宅を解体中に発見された。(2011.10.11ごろ)

台東区では、その石蔵の移築検討するにあたり、具体的な手法などについて大谷石研究会へ打診することにしたとのこと。

その連絡を受け、大谷石研究会のメンバーである私が解体現場に建っている蔵の状況を視察し、構造家の横尾真氏の協力を得つつ、現在の石の状態を調査するとともに移築場所の検証や移築の手法を検討することとなった。

現在、移築先候補地として、中村不折の作品とコレクションを展示している台東区立「書道博物館」が有力視されており、その駐車場に、解体後の大谷石がすべてナンバリングされた上保管されている。

その解体後の石の視察と、台東区担当者である外川氏からの解体状況の説明をしていただいた際には、大谷石研究会のメンバーであり、宇都宮大学名誉教授の小西敏正先生にもご同行いただいた。

■視察・調査1

視察日:2011.10.28 視察場所:台東区根岸 同行者:台東区住宅課 外川昌平氏、横尾真氏

|

■南西からの外観 外周の2階建て住宅を解体したところ、入れ子状に収まっていたこの石蔵が発見されたとのこと。外壁には全周に渡りモルタルが塗られており、そのためにこの蔵が大谷石の蔵であったことが分からなかった。妻面は、若干上すぼまりの立面となっている。 |

|

|

■内部天井見上げ 屋根外周は、役物の大谷石により固められており、その長手方向に母屋を5本掛けた上に、野地板(杉板)が載せられている。 |

|

|

■扉枠上部の内観 内壁は、大谷石に荒打ち(土と藁)下地の上 漆喰仕上。 右側の漆喰(白い部分)は、最近施工された物と思われる。 扉の上枠位置にも、小松石が設置されている。 |

|

|

■内部床下 地面に大谷石の地覆石が 敷かれ、その上に基礎石として大谷石が3段積まれていることがわかった。 当時の写真でも分かる通り、床レベルは、地面からの湿気を避けるために、約1mほど上がった高さに設定されていた。 その上部外周に小松石が設置され、その小松石に大引きと根太が掛けられている。(床板は不明) |

|

|

■既存格子戸(内側の扉) 建設当時の扉であるかどうかは不明。 錠前も残っており、上部写真の扉竪枠に見えている受け金物を用いて施錠したと思われる。 |

|

■視察・調査2

|

|

■解体され並べられた大谷石 ■解体され並べられた大谷石全ての石にナンバリングをして、丁寧に解体した後、書道博物館の駐車場に一つずつ敷並べ保管されている。 屋根外周に設置されていた役物石など、石の状態の詳細について外川氏にご説明いただいた。 |

|

■解体され並べられた大谷石 ■解体され並べられた大谷石外壁面となる大谷石には墨が塗られた痕跡が残っている。 他の大谷石研究会メンバーにうかがったところ、戦時中蔵を目立たなくするために外部に墨を塗っていたことが分かった。 ←基本的な石の大きさは、現在の定尺のものよりも少し小さめ。w:820~855 x h:210 x t: 170 |

|

■石をつないでいた鎹(かすがい) ■石をつないでいた鎹(かすがい)上部写真の石の左端部に、この鎹を打つために一部石を削った跡が見えるが、左右横方向どうしの石を鎹でつないでいたことがわかった。 ←左の鎹は上部に打たれていたもので、右の鎹は下部に打たれていたもの(先端が腐食してなくなっている)。 |

|

■移設場所の検討 ■移設場所の検討台東区立「書道博物館」の中庭が最も適していると思われる。 大変きれいに整備された庭で、来館者の憩いの場所になっている。 |

|

■移設場所の検討 ■移設場所の検討「書道博物館」中庭の西側奥の旧搬入口前がちょうどよい空きスペースとなっており、アプローチとなる敷石も敷かれていることもあり、庭内ではこの場所が最も適当と思われる。 |

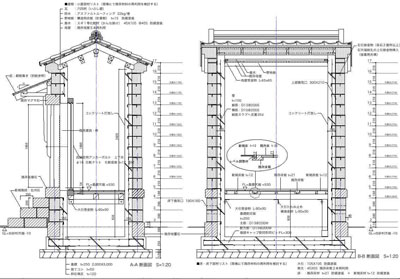

■図面制作

制作日:2012.04.05 制作者:更田邦彦建築研究所 制作発注者:有限会社 高橋佑一商店

資料提供:台東区住宅課 外川昌平氏 構造計画協力:OUVI. 横尾真氏

施工を担当することになった、有限会社 高橋佑一商店さんの依頼により、復原のための図面を制作することになった。

制作にあたり、解体時に記録していた台東区の外川氏の資料を参照させていただいた。

|

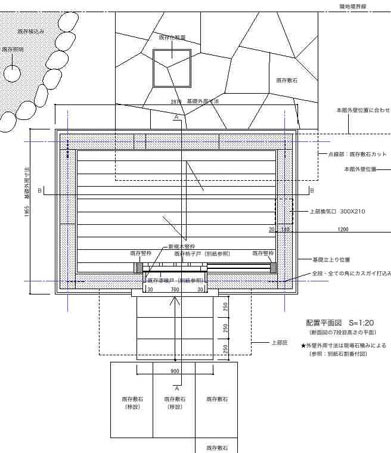

2012.4.5 平面図解体される前の状態とできる限り同じ建物となるよう、平面図を起こし、同時にそのための仕様も示した。 |

|

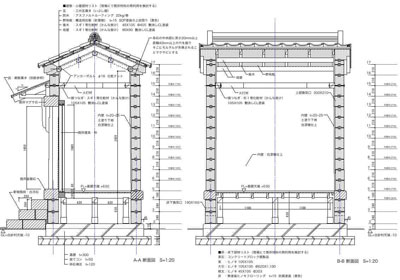

2012.4.5 断面図この建物の特徴は、徐々に上すぼみになるよう石を積んでいることで、解体時の測量にもとづき再現するよう表記した。地震対策 1)石を積み直す際、石の上面・底面にゴルフボール程度の掘込みを施し、モルタルによるダボ(キッパ)を作る。 2)上部内側に頭つなぎの桁をまわして、四隅に火打を設ける。 3)建物底にはRCの耐圧盤を設ける。 |

■図面修正・・計画変更

制作日:2013.04.12 制作者:更田邦彦建築研究所 制作発注者:有限会社 高橋佑一商店

計画方針変更指示:台東区施設課

|

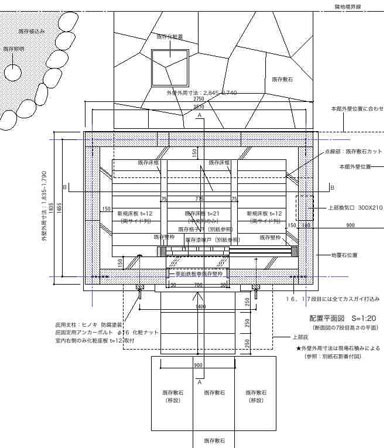

2013.4.12 平面図修正台東区施設化の判断により、組積大谷石の内側にRCの壁t=150を打設することとなった。このことにより、組積造建築というこの建物のオーセンティシティ・歴史的な価値が大きく失われることとなった。・・単に外壁の大谷石のみが復原(復元?)されることになった。 |

|

2013.4.12 断面図建物の構造はRC造となり、大谷石建築の組積造建築としての価値が失われたことが、この修正断面図でも明らかである。 |

■竣工(復元完了・・復原ではない)

竣工日:2013.06.27 建築主:台東区 施工者:有限会社 高橋佑一商店

建築場所:台東区立書道博物館中庭

工事完了にともない、台東区書道博物館のホームページに紹介され、復元概要のパンフレットも作られた。

|

|

|

←「復原」と言えるのかは疑問・・建築史専門家の見解は、当時のまま再現されていないので、このケースは「復元」であるとのこと。 |

|

2013.7.13 大谷石の石蔵が復元された。「書道博物館」の中庭奥の木陰にひっそりと佇んでいる。 |

|

石蔵正面を見る。 石は明治期当時のもの。 ところどころ欠けた部分はモルタルで補修している。屋根(瓦・下地とも)と入口上部の庇は新規に復元。 階段の白河石も一部新規。 |

|

漆喰塗りの耐火扉は当時のもの。 扉枠は新規。内部は公開されない。・・内部には厚さ150mmの鉄筋コンクリートが打設されている。 |

|

解体時にナンバリングして、その通りに積み直されている。オリジナルの石のサイズは一般のものよりも細長い。 当時はこれが一般的なサイズだったのかも・・ |

|

真横から見る。若干、上すぼみになっている。 屋根の破風石も一部補修しながら、オリジナルものを使用。 ともかく、中村不折さんのもとにこの石蔵が帰ったということで一件落着といったところでしょうか・・ |

Copyright© Fukeda-lab All rights reserved

注:このサイトは故更田邦彦氏のサイトの記録を保存したものです。著作権等にご配慮のほど、よろしくお願いします。