Researches

- Researches

- LOHAS住宅に関する考察

LOHAS住宅に関する考察

■考察提起

「健康な住宅」とはどういうものなのでしょう? 建物自体のことでいうと,人体に悪影響をおよぼす化学物質を使わないことはもちろんのこと,それに加えて,快適に制御された内部環境をつくるということが優先されるのかもしれません。

しかし,そのことで地球環境にどんどん悪影響をおよぼしてしまうものであれば,「健康な住宅」ということはできないと思います。地球環境が健康になることを優先してつくることで,その結果人間にとっても健康なものになるという考えにもとづいてつくることが,「健康な家づくり」ということになるのではないでしょうか。

かつて日本の民家は,100年も200年も持続可能なものでした。それらは,日本の気候風土の中から時間をかけて出来上がってきたのもで,自然と人間の生活が調和しつつとても合理的につくられたものでした。それに,地球環境に負荷を与えたり自然が処理できないほどのゴミの山を築くこともありませんでした。私たちは,消えつつあるそのような過去の遺産から,持続可能となるアイディアを再発見して、私たち日本人独自のLOHASを再構築していく必要があるように思います。

自然環境と呼応した,人間が本来求めるべき<快適性>というものは,それぞれの文化を紐解くことから、その独自性が見えてくるような気がします。

■古民家における考察

1)多層構造

1)多層構造

長谷川家という戦国時代に建てられ武家屋敷。

手前の大きな吹抜けの板の間からお座敷のつながりをみる写真。

向かって左側に幅の広い畳敷きの廊下が巡らされています。この空間は「鞘(サヤ)の間」とよばれる,縁側とお座敷の間に設けられた緩衝帯となる空間です。戸を建てることで多層の空間がつくられ,奥の空間ほど外気の影響を受けにくい構成となっています。

2)庇のある土間空間

2)庇のある土間空間

同じ長谷川家の「鞘の間」の外側に設けられている縁側。

外部空間ではあるのですが,この部分も建物を多層化する機能を果たしています。この庇の空間があるお陰で「鞘の間」に直接雨がかからず、履物をはいたままここに腰掛けることができるなど大変重宝な場所です。このような土間は,外部との関わりを日常に取り入れようとしてきた生活習慣から自然に生まれてきたものです。

3-1)入れ子構造

3-1)入れ子構造

箱木家という農家の土間空間。

大きな屋根を支える構造がダイナミックな空間をつくっています。この大きな空間の中に,小さな板の間の部屋が奥に見えますが,そこには囲炉裏があり囲炉裏の熱を大きな空間に逃がさないために,この部屋は小さく仕切る必要があったせいか, 大きな空間の中に小さな空間を置くという構成になっています。

それが両者の間に緩衝帯を発生させて,熱環境においても大変合理的に機能していることを教えてくれます。

3-2)入れ子構造

3-2)入れ子構造

彦辺家という別の民家の断面図。

こうしてみると,この家も大きな茅葺きの空間の中に小さく仕切られた座敷(空間)を置くという構成となっていることがよくわかります。座敷の上の部分は,今でいうロフトのようになっています(実際にはつかわれていない)。 屋根はしっかりした断熱材でできており,土間空間や大きな吹抜け空間もあって風通しもよく,住空間としても快適性を目指したことがうかがえます。

現代のLOHAS住宅を考えていく場合も、それらのことをしっかり再評価していく必要があるのではないでしょうか。

■考察に基づくLOHAS住宅の提案

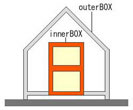

BOX in BOX style・・・入れ子構造をよりシンプルに

BOX in BOX style・・・入れ子構造をよりシンプルに

古民家の考察を応用して,入れ子構造をより明快に構成したもの。

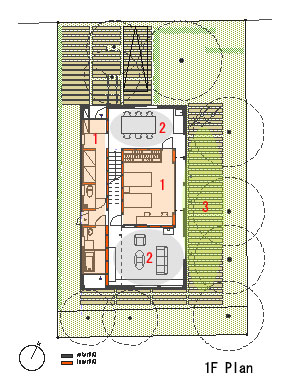

1F

1.のオレンジで囲われた部分が大きな空間の中に置かれる,小さく仕切られた空間を作る箱(innerBOX)。

その小さな箱と外周の大きな箱との間の部分が,2.の多目的な土間空間で,innerBOXにとっての緩衝帯(バッファーゾーン)となります。それによって外気との温度差を緩衝して,innerBOXのエネルギー負荷を極力小さくすることができるのです。

3.の外部は,軒やパーゴラなどを設けることで,庇下の便利な外部の土間空間とすることができます。

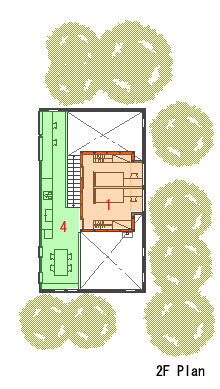

2F

1層のinnerBOXの上,4.の部分はいわゆるロフトで,そのまわりの吹抜け空間と一体となって,多目的な家族のラウンジとなります。

innerBOXのセットの仕方で,家の中の空間が様々形となって現れることになります。<BOX in BOX>は多様な空間を作る面白い手法であるとともに,「閉じる」ことだけを優先しない,「閉じること」と「開くこと」を兼備することを具体化できる手法でもあります。